Come l’intelligenza artificiale lavora con il nostro cervello

L’accelerazione che ha avuto l’intelligenza artificiale negli ultimi 2 anni è sotto l’occhio di tutti, trasformando profondamente il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e comunichiamo.

Tra le tecnologie più rivoluzionarie, i modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT e Gemini, stanno ridefinendo la nostra interazione con le informazioni. Offrono risposte rapide e personalizzate a qualsiasi domanda, accompagnano la scrittura, supportano l’ideazione e semplificano compiti complessi. Ma cosa succede davvero dentro il nostro cervello quando ci affidiamo a questi strumenti? Un recente studio condotto dal MIT di Boston e da altre istituzioni accademiche negli Stati Uniti ha analizzato proprio questo aspetto: il costo cognitivo dell’uso di ChatGPT durante la scrittura di un saggio. Le sue scoperte, sorprendenti e di grande impatto, ci invitano a riflettere sul modo in cui l’Intelligenza Artificiale sta influenzando non solo le nostre abitudini, ma anche le capacità cognitive fondamentali.

La ricerca si inserisce in un contesto in cui l’utilizzo di assistenti AI è ormai diffuso nella vita quotidiana e nelle attività professionali. In particolare, nelle scuole e nelle università, molti studenti utilizzano strumenti come ChatGPT per supportare compiti di scrittura e ricerca. Se da un lato questi strumenti sono estremamente efficienti nel ridurre il tempo necessario a produrre un testo o risolvere problemi, dall’altro sorgono dubbi sull’impatto che possono avere sul processo di apprendimento e sulla capacità di pensare in modo critico e autonomo. La domanda centrale a cui lo studio cerca di rispondere è: quali sono gli effetti cognitivi concreti dell’affidarsi a un modello linguistico AI come ChatGPT, rispetto all’uso tradizionale di motori di ricerca o alla semplice elaborazione mentale?

La ricerca del MIT

Per indagare questa domanda, i ricercatori hanno messo alla prova 54 partecipanti divisi in tre gruppi distinti. Un gruppo poteva utilizzare ChatGPT come unico strumento per scrivere un saggio; un secondo gruppo poteva usare esclusivamente motori di ricerca tradizionali (Google, ma senza l’uso di LLM o strumenti AI), mentre un terzo gruppo doveva basarsi esclusivamente sulle proprie conoscenze, senza alcun supporto esterno.

I partecipanti sono stati coinvolti in una serie di sessioni in cui dovevano scrivere saggi su temi presi da test standardizzati, con la particolarità che in una quarta sessione, alcune persone hanno cambiato gruppo per valutare come l’esperienza precedente influenzasse il comportamento cognitivo.

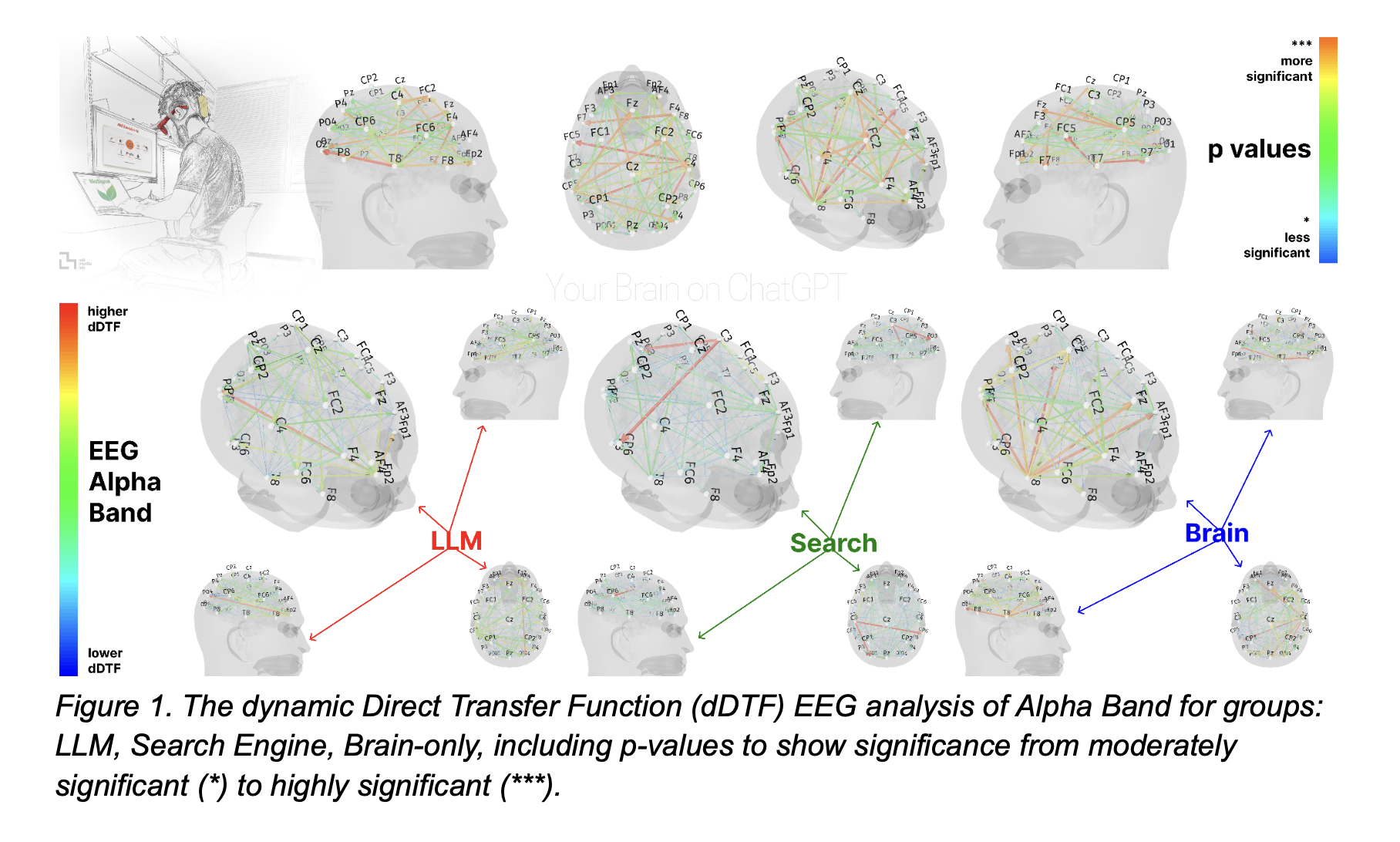

Un elemento innovativo e fondamentale dello studio è stata la misurazione diretta dell’attività cerebrale tramite elettroencefalografia (EEG). Questa tecnologia ha permesso di monitorare in tempo reale i livelli di attività e connettività tra diverse aree del cervello durante il compito di scrittura. L’analisi del segnale ha rivelato profonde differenze tra i gruppi, evidenziando come il cervello reagisca in modo differente a seconda dell’aiuto digitale utilizzato.

I risultati mostrano con chiarezza che il gruppo che ha scritto affidandosi esclusivamente a ChatGPT presenta un’attività neurale significativamente ridotta e una minore connettività tra le regioni cerebrali coinvolte nel pensiero critico, nella memoria di lavoro e nell’elaborazione complessa delle informazioni. In altre parole, la disponibilità di un assistente AI che produce risposte immediate e sintetiche riduce lo sforzo cognitivo richiesto, ma al contempo limita l’attivazione di reti cerebrali fondamentali per l’apprendimento profondo.

Al contrario, il gruppo che ha utilizzato solo il proprio cervello ha mostrato una connettività molto più estesa e robusta, sintomo di un maggiore coinvolgimento mentale e impegno strategico nel processo di composizione del testo. Il gruppo di ricerca tradizionale si è posizionato nel mezzo, con livelli di attività cerebrale e di interazione neurale intermedi tra gli altri due.

Intelligenza artificiale e il debito cognitivo

Un aspetto ancora più rilevante riguarda la capacità dei partecipanti di ricordare e citare correttamente quanto scritto nei loro saggi. Nel gruppo LLM, infatti, è emersa una forte difficoltà nel recuperare le informazioni generate, con molti partecipanti che hanno dichiarato di non sentirsi pienamente autori del testo prodotto, ma più che altro fruitori di un contenuto fornito dall’AI. La sensazione di “proprietà” del lavoro è risultata molto più alta nel gruppo che ha lavorato con motori di ricerca e ancor più elevata in chi ha scritto senza alcun aiuto tecnologico. Questo fenomeno ha importanti implicazioni pedagogiche: la dipendenza da ChatGPT rischia di minare la costruzione di competenze critiche come la memorizzazione, la sintesi e l’argomentazione autonoma, elementi essenziali per una formazione solida.

Da qui nasce il concetto di “debito cognitivo” introdotto dai ricercatori: un accumulo di deficit nella capacità di apprendere e ragionare profondamente dovuto all’affidamento costante a un supporto esterno che semplifica il processo cognitivo, ma impoverisce la qualità dell’elaborazione interna. In pratica, più usiamo un modello di intelligenza artificiale che “fa il lavoro al posto nostro”, più il nostro cervello si abitua a fare meno fatica e meno connessioni, perdendo col tempo abilità importanti per l’indipendenza intellettuale.

L’analisi semantica e linguistica dei testi ha confermato questa tendenza. I saggi prodotti con ChatGPT tendevano ad essere più omogenei e meno variati nei contenuti, con un uso frequente di espressioni e frasi ricorrenti tipiche del modello AI. Ciò indica una sorta di “standardizzazione” del pensiero, che può rappresentare un limite per la creatività e l’originalità. D’altro canto, chi ha scritto senza AI ha generato testi più variegati, con maggiore profondità e riflessione personale. Il gruppo motori di ricerca si colloca sempre in una posizione intermedia, beneficiando dell’accesso a informazioni diversificate ma impegnandosi attivamente nella selezione e nel ragionamento.

Dal punto di vista educativo, questa ricerca apre una finestra su un dilemma ormai sempre più presente nelle scuole e nelle università: come bilanciare l’uso di strumenti di AI così potenti con la necessità di sviluppare e preservare le capacità cognitive degli studenti? L’efficienza e la praticità offerte da ChatGPT non possono prescindere dal rischio di un impoverimento della qualità dell’apprendimento se non accompagnate da una guida consapevole e da pratiche didattiche che stimolino il pensiero critico e la creatività.

Uno dei punti più interessanti dello studio riguarda proprio la quarta sessione in cui i partecipanti hanno invertito il loro approccio. Chi aveva iniziato utilizzando solo il cervello e poi ha sperimentato l’uso di ChatGPT ha mostrato un aumento significativo dell’attività cerebrale rispetto alle sessioni precedenti, indicando un riattivarsi di processi cognitivi più complessi durante la scrittura assistita dall’intelligenza artificiale AI, ma in modo più strategico. Al contrario, chi ha utilizzato ChatGPT nelle prime tre sessioni e poi ha dovuto scrivere senza alcun supporto ha mostrato una riduzione marcata dell’impegno neurale, evidenziando una certa “disabitudine” al lavoro mentale autonomo.

Questi risultati suggeriscono che il modo in cui si interagisce con l’intelligenza artificiale è fondamentale per gli effetti cognitivi. Un uso esclusivo e costante rischia di creare dipendenza e ridurre l’autonomia mentale, mentre un utilizzo equilibrato e strategico può invece favorire un’integrazione positiva tra capacità umane e intelligenza artificiale, con un arricchimento reciproco.

Un altro aspetto che emerge dallo studio è l’effetto dell’intelligenza artificiale AI sulla formazione della memoria e sulla capacità di citare correttamente le informazioni. Nei partecipanti che si affidano a ChatGPT, la memoria del contenuto prodotto è risultata significativamente inferiore rispetto agli altri gruppi. Questo riflette il fenomeno ben noto come “effetto Google”, per cui l’accesso facilitato e immediato alle informazioni riduce la necessità di memorizzarle internamente, spostando la memoria dall’individuo verso sistemi esterni. L’intelligenza artificiale, con la sua capacità di generare risposte complesse in pochi secondi, amplifica questo fenomeno, con potenziali ripercussioni sulla capacità di apprendere e pensare in modo critico.

La ricerca sottolinea inoltre un fenomeno di “camera dell’eco” algoritmica, ovvero il rischio che l’uso di LLM spinga l’utente a restare confinato in un flusso di informazioni sintetiche e omogenee, con minore esposizione a fonti e punti di vista diversi. Questo può indebolire la capacità di valutare criticamente le informazioni e di sviluppare opinioni informate e articolate. Contrariamente, l’uso di motori di ricerca tradizionali obbliga a una maggiore attività di selezione e comparazione di fonti, promuovendo un approccio più attivo e riflessivo.

L’impatto di queste dinamiche sulla formazione è rilevante soprattutto per studenti e docenti. Le scuole e le università si trovano davanti alla sfida di integrare strumenti AI nelle pratiche didattiche senza compromettere la qualità dell’apprendimento. Ciò implica non solo promuovere l’uso consapevole e critico dell’intelligenza artificiale, ma anche sviluppare metodologie che incoraggino il ragionamento autonomo, la discussione e la creatività. L’intelligenza artificiale AI deve essere vista come un alleato e non come un sostituto del pensiero umano.

In ambito professionale, la riflessione si estende a tutte le attività che coinvolgono l’elaborazione di contenuti, la ricerca e la scrittura. Se da un lato l’adozione di intelligenze artificiale AI come ChatGPT consente di ottimizzare tempi e risorse, dall’altro è importante evitare che la qualità del pensiero e della comunicazione venga sacrificata per la mera efficienza. L’esperienza umana, con le sue sfumature, capacità critiche e intuizioni, rimane insostituibile, e l’AI deve essere integrata in modo da potenziarla, non annullarla.

Questo studio, quindi, non è solo una testimonianza scientifica sulle conseguenze cognitive dell’uso dell’intelligenza artificiale, ma un monito a riflettere attentamente sul futuro dell’educazione, della formazione e del lavoro. La tecnologia evolve rapidamente, e con essa le nostre abitudini, ma è essenziale che la relazione tra uomo e macchina sia improntata a un equilibrio che favorisca la crescita e la valorizzazione delle competenze umane.

Cosa ci dice il MIT

La ricerca condotta dal MIT evidenzia come l’utilizzo di ChatGPT, seppure molto efficace e apprezzato per la sua capacità di generare testi fluidi e ben strutturati, comporti un costo cognitivo significativo. L’uso abituale e non mediato di questi strumenti può portare a un progressivo impoverimento delle abilità di memorizzazione, analisi critica e sintesi personale. Tuttavia, un utilizzo consapevole, che alterni momenti di scrittura autonoma e supporto AI, può rappresentare una via per sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia senza perdere l’essenza del pensiero umano.

Questa ricerca ci pone davanti a una riflessione più ampia e urgente: l’Intelligenza Artificiale, con tutta la sua potenza e capacità, non è mai un semplice strumento neutro, ma un agente che plasma in profondità il nostro modo di pensare e apprendere. La comodità e l’immediatezza offerte da ChatGPT rischiano di creare un’illusione di efficienza che, a lungo termine, può tradursi in una forma sottile di dipendenza cognitiva, in cui il cervello si abitua a “scaricare” il proprio impegno critico sull’algoritmo. Se non siamo consapevoli di questo rischio, rischiamo di perdere una parte essenziale della nostra umanità: la capacità di interrogare, di costruire idee originali, di mantenere vivo quel dialogo interiore che è alla base del pensiero creativo e critico. In questo senso, la sfida non è solo tecnologica, ma profondamente culturale e educativa: imparare a integrare l’intelligenza artificiale AI senza lasciare che ci sostituisca, coltivando una relazione consapevole e autorevole con la tecnologia, per non diventare passivi consumatori di risposte, ma protagonisti attivi della nostra intelligenza. Solo così potremo trasformare l’innovazione in un vero progresso umano.

Riferimenti bibliografici

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X. H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., & Maes, P. (2025). Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. MIT Media Lab. https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/

Chow, A. R. (2025, 23 giugno). ChatGPT May Be Eroding Critical Thinking Skills, According to a New MIT Study. TIME. https://time.com/7295195/ai-chatgpt-google-learning-school/

Continua a leggere

E fa consumare meno energia.

Per tornare alla pagina che stavi visitando ti basterà cliccare o scorrere.